Heute erscheint in unserer Reihe mairisch mono das Buch Schachfieber.

Darin versucht der Autor Sebastian Raedler, die Verführungskraft des Spiels zu ergründen und das endlose Drama von Angriffsplänen, Ausweichmanövern, klugen Strategien und überraschenden Taktiken zu vermitteln.

Sebastian arbeitet eigentlich als Finanzanalyst in London und spielt noch gar nicht so lange Schach. Vielleicht ist sein Buch aber auch genau deshalb für Schacheinsteiger wie Profis ein gut lesbares Buch geworden. Sebastian beginnt immer bei seinen eigenen Fehlern und verrät, was er daraus für sein Spiel, aber auch für sein Leben gelernt hat. Seine Beobachtungen flankiert er mit historischen Partien der Schachgeschichte (inklusive 39 Abbildungen). Selbst Tigran Gharamian, Schachgroßmeister und französischer Schachmeister von 2018 schreibt uns: »Dieses anregende Buch bietet dem Leser eine Vielzahl unterhaltsamer Einblicke in die Freuden und Herausforderungen des Schachspiels.«

Zur Einleitung

Im Folgenden ein Auszug aus der Einleitung, in der Sebastian schildert, wie er zum Schachspielen gefunden und was ihn daran fasziniert hat:

"Es wundert mich, dass ich Schach erst so spät im Leben entdeckt habe. Ich wusste immer, dass das Spiel existiert und wie sich die Figuren bewegen. Aber Schach war mir dennoch egal. Es war etwas, womit andere Menschen ihre Zeit verbrachten. Das änderte sich, als ich für meine Arbeit viel zu reisen begann. Taxifahrten, Zugreisen und Flughafen-Lounges wurden zu einem festen Bestandteil meines Lebens und brachten eine Menge toter Zeit mit sich. Zuerst füllte ich sie mit Sudoku, aber das wurde bald langweilig. Also fing ich an, Schach zu spielen. In meinen Spielen gegen den Computer war ich verblüfft von der Leichtigkeit, mit der mein Gegner meine Verteidigung zerlegte. Mein einziger Trost war, dass ich Züge zurücknehmen konnte, um die haarsträubendsten meiner Fehler zu verbessern.

Diese Option verschwand, als ich meine erste Online-Partie gegen einen menschlichen Gegner spielte. Beim ersten Zug spürte ich Schweiß auf meinen Fingerspitzen. Auf der anderen Seite des Bretts

war mein Widersacher darauf aus, meinen König zu töten. Ich starrte auf das Labyrinth der geometrischen Muster vor mir. Es war voll versteckter Fallen, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich sie

entdecken sollte. Gleichzeitig tickte die Uhr. Wenn ich nicht schnell zog, würde ich nach Zeit verlieren. Wenn ich mich aber schnell bewegte, würde ich mich sicher in die unsichtbaren Fallstricke

verwickeln, die mein Gegner für mich gelegt hatte.

Die Situation war verwirrend und beängstigend. Zu meiner Überraschung gewann ich das Spiel. Als der Computer das Ergebnis bestätigte, spürte ich Erleichterung. Die Fallen auf dem Brett hatten

mich nicht erwischt und die Pläne meines Gegners gegen das Leben meines Königs waren gescheitert. Meine Euphorie war nur von kurzer Dauer. Schnell verlor ich eine Reihe von Spielen und meine

Wertungszahl, die die Stärke eines Schachspielers angibt, brach zusammen. Aber die Intensität des Spiels hatte mich gefesselt. Während ich spielte, verschwand der Rest meines Lebens – meine

Sorgen, meine Probleme und mein Identitätsgefühl – aus meinem Blickfeld.

Ich schwebte unbeschwert im abstrakten Raum der Angriffslinien, taktischen Tricks und überraschenden Kombinationen.

Wann immer es Schwierigkeiten in meinem Beruf gab, flüchtete ich mich in die logisch-klare Welt des Schachspiels. Während ich Stunden in der halb-meditativen Trance verbrachte, die durch den

Kampf der Schachfiguren hervorgerufen wurde, wunderte ich mich über den Eifer, mit dem sich mein Geist an den verwirrenden Mustern abarbeitete, und die Stärke der Emotionen, die das Spiel in mir

hervorrief. Das Schachbrett, so stellte ich fest, war ein Ort, an dem mir niemals langweilig wurde.

Auszug aus "Schachfieber" - Spielsituation mit Abbildungen:

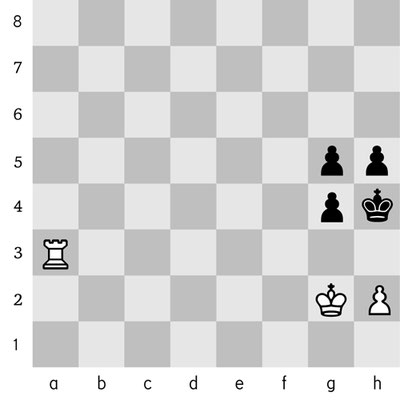

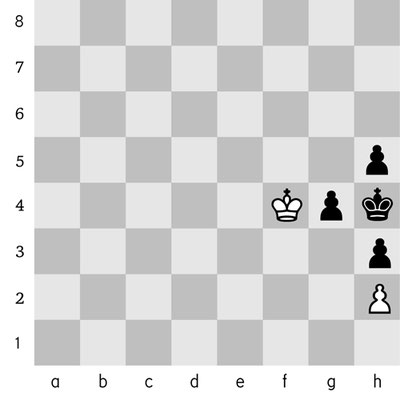

Ein Beispiel für das Phänomen des Zugzwangs ist die Partie zwischen dem polnischen Großmeister Akiba Rubinstein und einem unbekannten Kontrahenten auf Bild 1. In dieser Position zog Rubinstein seinen weißen Turm von a3 nach h3 und bot damit dem schwarzen König Schach. Schwarz hatte keine andere Wahl, als den Turm mit dem Bauern auf g4 zu schlagen. Man könnte glauben, Rubinstein habe einen haarsträubenden Fehler begangen, indem er seinen Turm wegwarf und damit seinem Gegner zu materieller Überlegenheit verhalf. Er hatte allerdings gesehen, dass das Turmopfer den Weg zu einem eleganten Sieg ebnete. Mit dem nächsten Zug bewegte Rubinstein seinen König von g2 nach f3 (Bild 2). Damit machte er es dem schwarzen König unmöglich, sich auf das vom schwarzen Bauern geräumte Feld g4 zu bewegen. Schwarz blieb deshalb wieder nur ein möglicher Zug: Bauer von g5 nach g4. Daraufh in schob Weiß den König von f3 nach f4, womit er das jetzt frei gewordene Feld g5 für den schwarzen König blockierte. Bild 3: Zum dritten Mal in Folge blieb Schwarz nur ein einziger Zug: Bauer von g4 nach g3. Weiß schlug jetzt den Bauern auf g3 mit seinem eigenen Bauern auf h2 (Bild 4). Damit griff er den schwarzen König auf h4 an, dem kein mögliches Fluchtfeld blieb: Schachmatt! Hätte Schwarz auf seinen letzten Zug verzichten können, wäre der schwarze König auf h4 vollkommen sicher gewesen, aber das war nicht möglich. Mithilfe des Zugzwangs nötigte Rubinstein seinen Kontrahenten, zum Instrument seiner eigenen Zerstörung zu werden.

Meiner Umwelt blieb meine Absorption im Schachuniversum nicht verborgen. Eine Freundin, die für einige Zeit in meinem Gästezimmer wohnte, begriff schnell, dass wenig mit mir anzufangen war,

sobald sich meine Aufmerksamkeit auf dem Schachbrett eingenistet hatte. Sie kam abends nach Hause und begann schon an der Tür von ihrem Tag zu erzählen. Verwundert über meine einsilbigen

Antworten warf sie einen Blick auf das Sofa, wo ich mit meinem iPhone lag: »Ach so, du spielst Schach«, sagte sie, drehte sich um und verließ das Zimmer. An Konversation, so wusste sie, war hier

nicht zu denken.

Die Liste derer, auf die das Schachspiel eine ähnliche Faszination ausübte, ist lang. Napoleon erholte sich von seinen Schlachten, indem er gegen seine Generäle Schach spielte. Er war kein

starker Spieler, doch gewann regelmäßig, was für den guten politischen Sinn seiner Generäle spricht. Voltaire spielte oft bis spät in die Nacht, kaffeetrinkend, und war dann am nächsten Morgen

schlecht gelaunt. Der englische Monarch Charles I. war so vernarrt in das Spiel, dass er zu seiner Hinrichtung ein Schachbrett mit ans Schafott brachte. Marcel Duchamp unterbrach seine

Künstlerkarriere 1918 auf ihrem Höhepunkt, um in Buenos Aires monatelang nur Schach zu spielen. Er schrieb an seine Schwester: »Meine Aufmerksamkeit ist vom Schach völlig absorbiert. Ich spiele

Tag und Nacht, und nichts interessiert mich mehr, als den richtigen Zug zu finden.« Er träumte davon, ein Weltklassespieler zu werden, und vertrat Frankreich bei der Schacholympiade 1928, wo er

allerdings die meisten seiner Spiele verlor. Duchamp schrieb ein Buch unter dem Titel L’opposition et cases conjuguées sont réconciliées (auf Deutsch: Opposition und

Schwesterfelder) über ein Schachproblem von solcher Obskurität, dass es keinen Spieler wirklich interessierte. Es inspirierte allerdings seinen Freund und Schachpartner Samuel Beckett zu dem

Theaterstück Endspiel. Den Großteil seiner Hochzeitsreise verbrachte Duchamp mit dem Studium von Schachproblemen, was seine Frau so erboste, dass sie seine Schachfiguren auf dem Brett festklebte.

Die Ehe wurde nach drei Monaten geschieden.

In dem russischen Stummfilm Schachfieber vergisst der Protagonist über ein Schachspiel, das er gegen sich selbst spielt, seine eigene Hochzeit. Als er um Entschuldigung bittend vor

seiner Verlobten kniet, wird er durch ein auf dem Boden liegendes schwarz-weiß gemustertes Taschentuch abgelenkt und beginnt sofort das nächste Spiel. Sie verzweifelt: »Ich liebte dich, aber du

liebst nur das Schachspiel.« (Später fragt sie: »Ist Liebe vielleicht doch stärker als Schach?« Dies allerdings ist eine Frage, die hier unbeantwortet bleiben muss.)

Auch die Tendenz zum Schach-Eskapismus – der Flucht vor der Unwegsamkeit des Lebens ins Schachspiel – haben vor mir schon andere durchlebt. Während der Belagerung Bagdads im Jahre 813 kam ein Bote in die Gemächer des Kalifen Muhammad al-Amin gelaufen, um ihn zu warnen, sein Halbbruder al-Ma’mun stehe kurz davor, die Verteidigungsmauern der Stadt zu stürmen. Der Kalif war jedoch nicht gewillt, sein Schachspiel gegen den Eunuchen Kauthar zu unterbrechen: »Gedulde dich«, wies er den Boten an: »Mir fehlen nur wenige Züge, um Kauthar schachmatt zu setzen.« Er gewann das Spiel, aber Bagdad fiel und er wurde kurze Zeit später enthauptet.

Einen so hohen Preis habe ich für meine Schach-Obsession nicht bezahlt. Auch blieb mir – zumindest bis jetzt – die Intensität der Schachsucht erspart, die Stefan Zweigs Protagonist in der

Schachnovelle durchlebt: »Es war eine Besessenheit, derer ich mich nicht erwehren konnte; von früh bis nachts dachte ich an nichts als an Läufer und Bauern und Turm und König und a und b und c

und Matt und Rochade, mit meinem ganzen Sein und Fühlen stieß es mich in das karierte Quadrat. Aus der Spielfreude war eine Spiellust geworden, aus der Spiellust ein Spielzwang, eine Manie, eine

frenetische Wut, die nicht nur meine wachen Stunden, sondern allmählich auch meinen Schlaf durchdrang. Ich konnte nur Schach denken, nur in Schachbewegungen, Schachproblemen; manchmal wachte ich

mit feuchter Stirn auf und erkannte, dass ich sogar im Schlaf unbewusst weitergespielt haben musste.«

Albert Einstein, der gelegentlich eine Partie mit seinem Kollegen Werner Heisenberg versuchte, wusste um die Verführungskraft des Spiels: »Das Schach hält seine Meister in eigenen Banden, sodass

die innere Freiheit selbst des Stärksten beeinflusst wird.« Und der deutsch-amerikanische Schachspieler Edward Lasker warnte: »Jeder Mensch, der auch nur einen Funken Abenteuerlust in sich trägt,

riskiert, nach einem einzigen Kontakt mit dem Schachspiel süchtig zu werden.«

Dieses Buch ist eine Liebeserklärung an das Schachspiel. Es versucht, seine Verführungskraft zu ergründen und zu vermitteln, sein endloses Drama von Angriffsplänen, Ausweichmanövern, klugen

Strategien und überraschenden Taktiken. Wie jede Liebe ist auch diese kompliziert, voller Widersprüche, Missverständnisse und Enttäuschungen. Das macht sie anstrengend, aber auch interessant. Wo

immer etwas einen so starken Eindruck auf uns macht, wollen wir verstehen, womit wir es zu tun haben. Was ist dran an diesem Spiel, das seit Jahrhunderten den menschlichen Geist in seinem Bann

hält?"

Sebastian Raedler - Schachfieber.

Von der Liebe zu einem unmöglichen Spiel.

Inklusive 39 Abbildungen

ISBN 978-3-938539-57-6

12,00 €